Небезызвестно, что в древнегреческом языке общего названия для первого дня каждого месяца не было, а было оно в латинском языке, где оные дни известны под общим названием calendae. В дни новолуний заёмщики рассчитывались по долговым распискам в ссудной книге, называемой соответственно calendarium. Но обязательства должников, которые по каким-либо причинам не собирались платить по счетам, предлагалось оставить до греческих календ, или отложить в долгий ящик, потому что никогда бы этого не сделали, так как римских календ у древних греков не было, а были у них так называемые καλάνδαι, — обрядовые новогодние песни, или по-русски колядки.

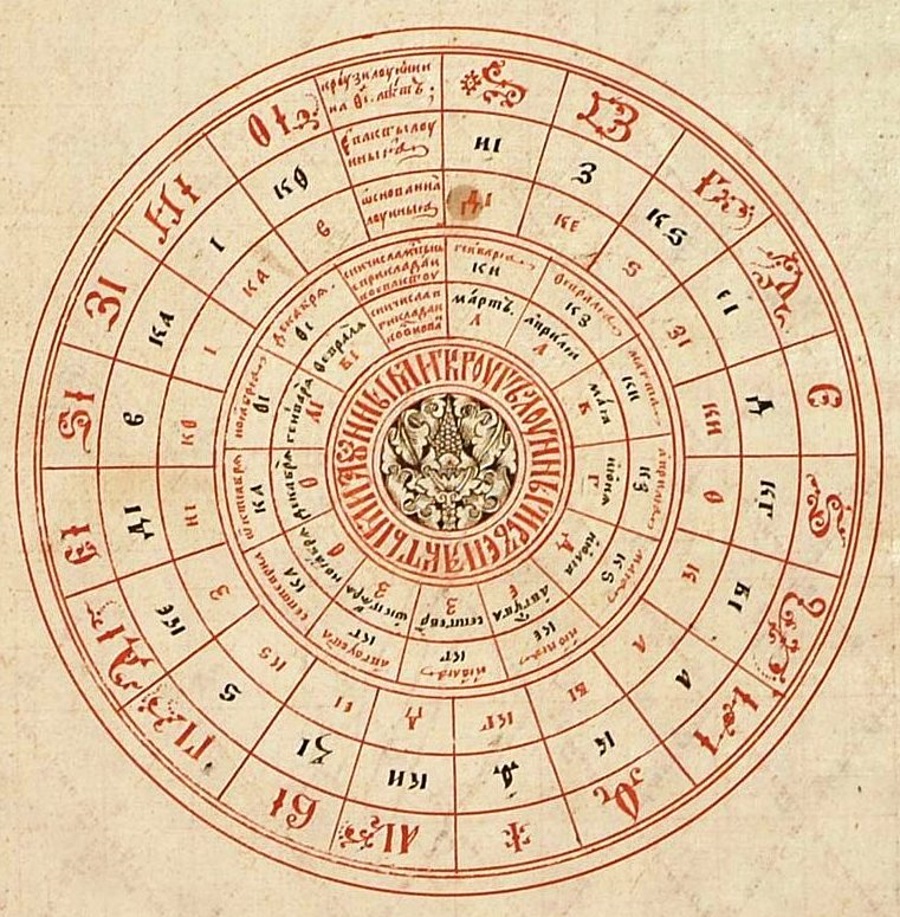

Такая учётная книга займов состояла из одних первых дней лунного месяца, на которые приходились процентные ставки заимодавцев. По этой причине книга займов с того времени представляет календарь долговых событий и называется соответствующе. Так называемый церковный календарь, например, составляют дни, которые в течение всего времени совпадают с религиозными праздниками и торжествами. В любом случае календарь учитывает не все 365/66 дней в году, а только наиболее значимые в плане предстоящих событий, такие как светские рауты, например. То есть древние римляне использовали это слово также, как мы сегодня пользуемся им.

Таким образом, та версия, что это слово было заимствовано у древних римлян, не выдерживает абсолютно никакой критики, ведь в составе Римской империи находился конгломерат родов и племён различных как по языку, так и по вере. Утверждать же, что оно заимствовано конкретно у латинского родоплеменного образования, — это всё равно, что ничего не сказать, поскольку латинский язык был тогда средством общения людей, вместе живущих в полиэтнической среде, точно так, как английский сегодня является языком международного общения. По этой причине в латинском языке слово calendae не имеет никакого смысла; да и календами по римскому образцу ни первый день, ни какой-нибудь другой день каждого месяца никто и никогда не называл, кроме самих римлян.

Наличие лунных и солнечных календарей — явление весьма распространённое в жизни древних обществ. Так, в Повести временных лет автором используется календарь, по которому даты вписаны за несколько тысячелетий от сотворения мира как условно знаменательного события, случившегося в далёком прошлом и ставшего в своё время точкой отсчёта новолетий. И поэтому установить, кто у кого когда и что позаимствовал не представляется возможным. Остаётся лишь принять как данность и то немногое, что ещё дошло до нас в неизбывном виде.

Наиболее ранняя форма записи слова kalendarium восходит к древнегреческой письменной традиции. Латинское слово образовано на основе суффиксального производного от kalendae, в котором развилась акающая форма под влиянием безударного гласного в корнеслоге: болгарское кóледа, сербохорватское кòледа, польское kolęda с носовым [ę] и акающей формой kalędarz, календарь. К этому словенское koléda, чехословацкое koleda, русское колядá (с.-рус. колéда, ю.-рус. калядá), в которых якательная форма является диалектной в отношении форм на базе носовых гласных [ę] либо [į] в древнерусском языке; албанское kolĕndŭ, румынское colinda. Так как в латинском носовых гласных не было, формант en явился следствием устной и письменной адаптации к чуждому носовому звуку при заимствовании ещё в древнегреческий язык, также не имевшем назальных сонант. Следовательно, раннему латинскому слову kalendarium грамматически соответствует русское колядник* (arium = ник) по одной из версий, а по другой календарь является суффиксальным производным на основе существительного женского рода колѧда, также как букварь производится от буква или словарь — от слово.

Коляда — это общеславянский языческий праздник солнцеворота, круглый год отмечаемый как до, так и после третьего дня зимнего солнцестояния, которое в ночь на 22 декабря начинается, а 24 декабря заканчивается: видимое движение Солнца, наблюдаемое с Земли, прекращается, и солнце находится весьма низко над землёй, как бы состарившееся и умершее, неподвижно стоит в течение трёх суток, когда случается самый короткий день в году, так называемый карачун, — день условной смерти солнца; и поэтому время в эти дни тоже останавливается. В ночь на 25 декабря Солнце, как бы возродившееся и молодое, снова начинает видимое движение по небосводу, поворачивая на лето: день за днём становится длиннее, а ночи — короче. И движение Солнца на лето продолжается в течение следующего полугодия до дня летнего солнцестояния, которое начинается (20) 21 июня: видимое движение Солнца по эклиптике, наблюдаемое с поверхности Земли, прекращается, и солнце находится весьма высоко над землёй, как будто повзрослевшее и исполненное силы, неподвижно стоит в течение последующих часов, когда случается самый длинный день в году, — так называемый крес или воскресенье. Время в эти несколько часов также останавливается, пока Солнце вновь не начнёт своё видимое с Земли движение по эклиптике, поворачивая на зиму, как будто становясь от этого старше и слабее, ведь каждый последующий день короче предыдущего, а ночи — длиннее. И видимое движение Солнца на зиму продолжается в течение всего следующего полугодия до следующего дня зимнего солнцестояния, когда годичный цикл явлений природы заканчивается и старому ходу Солнца или предыдущему циклу приходит конец или карачун, а очередной ход и следующий круг начинаются заново.

Полугодие — отрезок времени как полупериод обращения от точки зимнего до точки летнего солнцеворота, называемый летним периодом или полупериодом восхождения, и от точки летнего до точки зимнего солнцеворота, называемый зимним периодом и полупериодом нисхождения. Два полупериода обращения Солнца вокруг Земли (по эклиптике) в солнечном календаре определяются как летне-зимний период, отражённый в известной поговорке готовь сани летом, а телегу зимой. Счёт времени по годам включает количество летних периодов. В сравнении с чем американские индейцы на Диком Западе счёт годам вели по количеству зимних периодов. Стало быть, солнечный календарь — это счётная книга новолетий, согласно которой ведётся учёт дней повторяющегося из года в год одного и того же события, — праздника дня нового хода Солнца.