Значение слогослова лют наиболее полно раскрывается из концепции лютый зверь, где это существительное представлено в виде определения подлежащего. Словосочетание лютый зверь было широкоупотребительно в книжном языке и в разговорной речи с доисторических времён, что засвидетельствовали древние памятники письменности киевской и московской Руси. Связанное с познанием животного мира, оно неизменно обобщает смысл вечно голодного дикого зверя и от этого страшно злого и ужасного, и очень опасного для человека существа, в то же самое время являясь обозначением вполне определённого хищника, — не одного и того же в другое время и при других обстоятельствах, но различимого в местах обитания.

О каком именно животном идёт речь в литературном памятнике понять можно не всегда и не во всяком случае. И хотя в этом и нет такой большой нужды, чтобы уточнять род и вид животного, тем не менее ради одного конкретного случая, и с этой точки зрения очень любопытного, имеет смысл отметить каждого из них по повадкам и особенностям, предварительно останавливаясь на тех примерах употребления словосочетания, в которых имеется уточнение и прямое указание на род и вид животного.

В Хождении Трифона Коробейникова (1593-1594 г.г.) препозитивное сочетание лютый зверь входит в постпозитивное соответствие зверь лют с определением подлежащего, означающего определённого рода животное: 1. В Ниле реке есть зверь лютый крокодил; далее на той же странице: 2. По тому потоку водятся звери лютые, ослы и пардусы, и серны, и свиньи, — в котором есть указание на того же нильского крокодила, во множестве обитающего по всему руслу реки с другим хищником, указанным в Азбуковнике (в соб. Погодина №145/XVII в., л. 98): леопадръ есть зверь лютъ, тако именуем, — откуда явствует, что леопард и постпозитивное зверь лютый не исключают друг друга. Другой характерный пример (из Повести об Азовском сидении, 1641 г.): аки лютые звери льви — по тёмным лесам рыскаете, — показывает, что между львом и тем же леопардом никакой принципиальной разницы нет, так как оба являются разными видами пантеры. На этого свирепого хищника даются прямые указания ещё в сборнике сочинений Максима Грека (из соб. Доброхотова № 32/XVI в., л. 28): леон, а по русски лев, зверь есть лютъ зело, — с определением в превосходной степени — как очень свирепого. Интересно, что в Лексиконе Памвы Берынды (изд. 1627 г., столб. 106) субстантивированное прилагательное лютый также приводится как синоним льва: лев — лютый, царь зверей. И в Изборнике Святослава 1073 года: что бо есть льва лютее.

В разных примерах постпозитивное и только в одном препозитивное сочетание указывает несомненно на обобщённое значение «свирепого зверя», — несмотря на то, что в каждом случае свирепый зверь оказывается определяющим в своём классе животных по роду и виду. Обращает внимание выборочность хищников в приводимых источниках, ограниченная нильским крокодилом, леопардом и львом, причём частота употребления словосочетания в отношении последнего значительно выше, чем у первых двух вместе взятых. Значения других хищных животных, на которые ссылаются авторы многочисленных статей, не являются на самом деле настолько очевидными, поскольку взяты из древних источников, в которых есть много неясных или не вполне ясных мест.

Так, в Великих Четьях-Минеях Макария (XVI в., апрель 22-30, с. 1114): паче же стращают в образе медвежьем, а иногда же лютым зверем или волком, или иногда змеёю ползут к нему, — чтение которого вряд ли может быть двояким, потому что в таком случае пришлось бы признать, что и змея тоже фигурирует под видом лютого зверя, каковым она по существу не является. Здесь было бы бессмысленно придавать словосочетанию препозитивное значение как одного лишь волка, потому что очевидно, что именно змея и волк там названы рядом. Не может быть сомнений, что в этом случае, как пишет академик Б. Л. Ларин в Истории русского языка (Москва, 1977 г., с. 48), лютый зверь означает вполне определённое и традиционное в XVI веке эвфемистическое животное, которое наравне с медведем, эвфемизмом бортников, свидетельствует о каком-то очень древнем охотничьем табу, употреблённом в Слове о полку Игореве (ок. 1185 г.): скочи от них лютым зверем в полночи, — с косвенным указанием на значение волка, согласно параллельным с приведённым отрывком парафразам о том же князе Всеславе: скочи волком до Немиги с Дудуток, — и о князе Игоре: скочи с него бусым волком. Однако аналогия или параллелизм выражений, по другому перефразирование одного и того же выражения, — ещё не является основанием для систематического их отождествления (по Ларину Б. Л.). И поэтому в книге Иисуса Навина (список XIV-XV в.в.): пустить на ня зверь лютъ, — в Поучении Владимира Мономаха (XII в.): два тура меня метали на рогах с конём, и один олень меня бил и два лося, — один ногами топтал, а другой рогами бил; вепрь мне на бедре меч оттял, медведь мне у колена подклада укусил; лютый зверь скочил ко мне на бёдра и коня со мною поверг, — «зверь лют» и «лютый зверь» означают не волка или медведя, но какого-то другого зверя! Но какого именно? Двоякое прочтение Макария и Слова предполагает одного лишь волка согласно И. И. Срезневскому и не исключается змея согласно В. Караджичу (серб. љуто, љутица «змея»), но по тем же искусственным причинам игнорирует нильского крокодила и не принимает к сведению леопарда и льва, потому что они не упоминаются в тексте рядом.

Таким образом, две или три разные концептемы для одной и той же концепции в текстах нецелесообразны в виду того, что с точки зрения автора окончательно бы запутывало читателя в плане содержания. Потому, для того чтобы избежать подобных недоразумений, современные бытописатели, как правило, вставляли соединительные слова «есть» или «сиречь», что в контексте данных прочтений так и не было востребовано. Да и синтаксис оригинального текста митрополита Макария (1482-1563 г.г.), на который ориентируются различные исследователи проблемной концепции, не даёт оснований полагать что-то другое, кроме того, о чём и так напрямую говорится при первом прочтении: пакы ж страшахуть и в образѣ медвежи, овогда ж лютым зверем ли волком, ово ли змии ползяху к нему, — и который по своей структуре имеет двойную конфигурацию с союзом ли, употреблявшимся тогда, также как и теперь, при перечислении различных сюжетов. Несмотря на это, автор Истории русского языка даёт альтернативную версию того хищника, который по его же собственному признанию скрывается за эвфемизмом лютый зверь, а конкретно рыси, приводя в качестве аргумента ареал обитания этого животного и предлагая переводить то место из Поучения согласно с его собственной версией. И всё это в противоречии с тем, что ещё во второй половине XIX века традиционным было отождествлять «лютого зверя», нападавшего на князя Владимира Мономаха, с барсом, другим названием того же леопарда, которого автор Истории по какой-то причине стал отождествлять не с леопардом, а снежным барсом, ареал обитания которого исключал область проживания Мономаха. В то время как академик А. С. Орлов в курсе его лекций по Древней русской литературе XI-XVI веков (1937 г., с. 88) переводил то место ещё так, как понимали его прежде: «Лютый зверь (барс)», — и далее по тексту, отчего впоследствии отказался, — и не он один. А поэтому сегодня невозможно найдти выражения лютый зверь в соответствующем значении ни в областных словарях Академии наук, ни в других областных словарях. Нет его ни в Словаре церковно-славянского и русского языка (сост. 2-м отд. Акад. наук, 1847 г.), нет в Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова и Лексиконе трёхъязычном Ф. Поликарпова (1704 г.). Например, в Словаре Академии Российской, в азбучном порядке расположенном (ч. III, СПб., 1814 г., с. 659), это сочетание приводится только как один из примеров под словом лютый, а под словом зверь и вовсе не приводится (по Ларину Б. А.). И только В. И. Даль в Толковом словаре живого великорусского языка (изд. 3-е, т. II, с. 739) поясняет: лютые звери — большие хищные, опасные человеку, — не уточняя какие, хотя можно теперь догадаться, о каких именно животных, больших и хищных, опасных для здоровья и жизни человека, собственно говоря и пойдёт речь. Это нильский крокодил у Трифона Коробейникова, леопард из Азбуковника, лев Максима Грека, Памвы Берынды или в Изборнике Святослава и в Повести об Азовском сидении; снежный барс у Б. А. Ларина. В сравнении с ними будут также рассмотрены медведь, волк, рысь и змея.

Обитающий в Африке и на Мадагаскаре, нильский крокодил является крупным пресмыкающимся и самым большим из трёх видов крокодилов, облюбовавших материк, и второй в мире по величине после гребнистого крокодила, который в исторические времена даже населял восточное побережье Чёрного континента. Занимает верхнее положение в водных и околоводных экосистемах Африки, то есть является сверххищником, взрослые особи которого способны справляться с такими крупными и сильными животными как лев, чёрный носорог, бегемот, жираф, буйвол, и что важно, нильский крокодил печально известен как людоед и в древние времена был объектом всеобщего страха и поклонения.

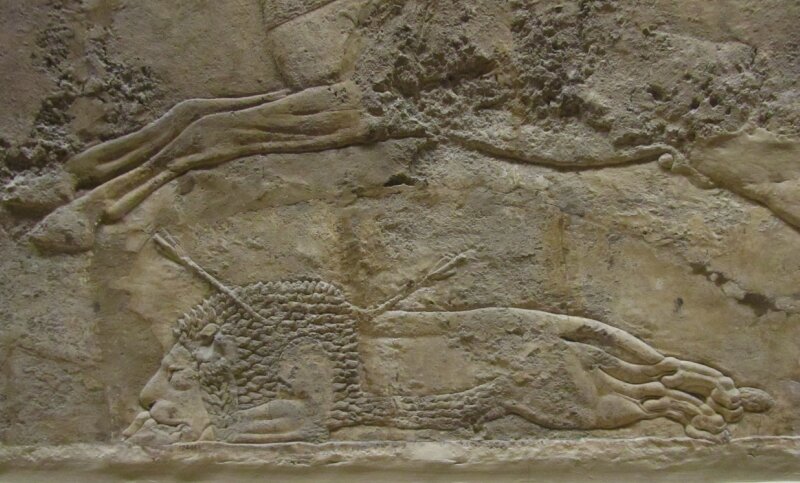

Область распространения леопарда, — “львиного барса”, шире ареала обитания любого другого дикого представителя из семейства кошачьих, что объясняется и скрытным образом жизни и способностью его охотиться на самых различных животных, что также характеризует его как крупного сверххищника, одного из пяти представителей рода пантер (лат. Panthera), помещаемого в подсемейство больших кошек (лат. Pantherinae). Исторический же ареал леопарда охватывал большую часть Африки, Закавказье, Пакистан, Индию, Китай, Индонезию или острова Ява, Занзибар, Шри-Ланка. В России встречается в Приморском крае и следы его находят на Северном Кавказе! В четвертичном периоде эры кайнозоя (2 500 000 л. н.), который продолжается по сей день, леопарды населяли к тому же Англию, Германию, Бельгию, Швейцарию, Францию, Венгрию и Румынию, Италию, Испанию и Португалию. А некоторые находки указывают на обитание данного вида в Европе вплоть до неолита включительно, дата начала которого находится около 9 500 лет назад. Леопард традиционно относится к «большой пятёрке» самой опасной охотничьей добычи, представляющей собой наиболее престижные охотничьи трофеи в ряду африканских же слона, носорога, льва и буйвола. Раненый леопард исключительно опасен, так как он чаще нападает, а не старается уйдти. Кроме того, он часто притворяется мёртвым и бросается на подошедшего охотника. Как и в случае с нильским крокодилом леопард бывает людоедом, но в сравнении со львом и тигром, леопард-людоед, — гораздо более редкое явление, так как обычно это старые, больные либо раненые особи. Одна из таких особей в большинстве случаев пробиралась в деревни ночью и убивала людей на месте в их дворах или хижинах. В различных традициях леопард стал символом жестокости, свирепости, агрессивности, неустрашимости. Поскольку пятна леопарда напоминали кому-то о глазах, его часто называли «Неусыпным стражем». В Китае леопард по сей день символизирует смелость, воинственную жестокость, а в Древнем Египте он был верховным символом бога Осириса, и у древних греков атрибутом Диониса. Разновидностью леопардов является ягуар (лат. Panthera oncus), обитающий в амазонских джунглях Южной Америки.

Лев наряду с тигром — самая крупная из ныне живущих кошек и «рекордсмен» по высоте в плечах среди всех кошачьих. Взрослые львы из-за своих размеров и силы практически не имеют в природе естественных врагов и способны убивать в одиночку таких хищников, как сервал, каракал, леопард, гепард или гиеновая собака, а будучи в стае охотиться вместе с львицами на жирафов и буйволов, и в редких случаях на слонов и бегемотов. Лев обычно не охотится на человека, но иногда всё-таки бывают человеческие жертвы, и в подавляющем большинстве случаев на людей охотятся самцы. Единственным хищником, представляющим прямую угрозу взрослым львам остаётся нильский крокодил, на которого львы, страдающие от голода, иногда тоже нападают. Геродот писал о львах, которые нападали на верблюдов персидского царя Ксеркса во время его путешествия по Греции. Но уже Аристотель признавал львов редкими животными, полностью истреблёнными в Греции к 100 году. Азиатские львы к началу X века водились на Кавказе. В Палестине львы были истреблены в Средние века, в большинстве азиатских стран — в XVIII веке. И начиная с конца XIX и до начала XX века лев вымирает в Северной Африке и Юго-Западной Азии. В конце XIX он исчезает в Турции и в большинстве районов Северной Индии, хотя в ряде областей Ирана продолжает существовать до середины XX века. С колониальной торговлей XIX века львы были обычными животными на рынках и продавались по невысокой цене, ибо считалось, что это безграничный товар, который можно безжалостно эксплуатировать, и который погибал во время транспортировок. А 300 000 лет назад по всей Европе и в Сибири обитал более крупный пещерный лев. Период верхнего плейстоцена ознаменовался переходом его на территорию Северной и Южной Америки по перешейку, соединявшему Чукотку с Аляской, где позднее эволюционировал в подвид американского льва, последний из представителей которого вымер в ходе последнего оледенения около 10 000 лет назад. Льва как и тигра тоже называют «царём зверей» из-за размеров тела, о которых сложно сказать более менее определённо, массивнее ли самые крупные подвиды львов, чем их подвиды у тигра. В отличие от леопарда лев символизирует в фольклоре и мифологии различных народов Африки высшую божественную силу, власть и величие, неукротимую мощь, в традиции европейских народов — ту же мощь, воплощённую в силе солнца и огня. С образом льва также часто ассоциируется храбрость, доблесть, гордость, благородство, справедливость и победоносность, а с образом львицы — материнство и сладострастие. В геральдике лев отражает королевское достоинство и благородство. В культуре древних народов лев — это мифический защитник всеобщего закона и страж сакральных сооружений, или крылатый лев — символ успеха и благополучия, уничтожающий демонов. И со львом (и леопардом) сравним Иисус Христос в таких иконографических типах, как «Спас Недрёманое Око». Лев может также выступать олицетворением зла и воплощением жестокого духа и демонических сил бездны. В Библии образ льва используется и в качестве прообраза Сатаны: «Противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев». В Ветхом завете наравне со львом выступает Иуда, продавший родного брата, возлюбленного отцом, в рабство египтянам.

Снежный барс (лат. Panthera uncia), или снежный леопард, — крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. В силу труднодоступности местообитания и низкой плотности заселения вида до сих пор остаются малоисследованными многие аспекты в его биографии. Среди крупных кошачьих данный представитель семейства является единственным и постоянным обитателем среднеазиатских высокогорий. Его добычей являются практически одни копытные повсеместно и круглый год, в их числе домашний скот. Зафиксирован случай успешной охоты двух особей на двухлетнего бурого медведя из тянь-шаньского подвида. В своём ареале обитания снежный барс не испытывает конкуренции со стороны других хищников: представляет вершину пищевой пирамиды. По отношению к человеку этот зверь весьма робок и даже будучи раненым на человека нападает в исключительных случаях. В прошлом в СССР зафиксировано всего лишь два случая нападения одной и той же особи на двух разных человек с причинением обоим серьёзных ранений, и как потом выяснилось с заболеванием бешенства, и другой, старой и сильно истощённой беззубой особи, прыгнувшей со скалы вниз на проходившего мимо человека. В традиционной геральдике изображение этого вида диких кошек не встречается по историческим причинам. Но в качестве геральдической фигуры встречается изображение леопарда, синонимом для которого стали «барс» и «пардус», в то время как снежный барс хорошо известен с XVII века под тюркским названием «ирбис», которое русские купцы-меховщики перенимали у местных охотников, не знавших для него латинского названия. Поэтому в XVIII веке или ранее того синоним леопарда в народном быту стал прилагаться и к ирбису из-за сходства двух видов. В течение XVIII-XIX веков в науке за ирбисом закрепилось понятие «снежный барс», но за термином леопард осталось его прежнее наименование, «барс». Но уже в течение XX века в обозначении леопарда перестали прибегать к традиционному использованию данного имени, а в обозначениях ирбиса как «снежного барса» прилагательное «снежный» постепенно стало утрачиваться и геральдические барсы, то есть леопарды, в особенности белые (серебристые), стали пониматься как снежные барсы или ирбисы. Только этого обстоятельства не учёл автор Истории русского языка в его необоснованном замечании: «У нас нет оснований предполагать, что барс, который водится теперь в горах Средней Азии и на Южном Кавказе, мог обитать в окрестностях Киева в XII веке» (с. 47, в сноске №2 по тексту), считая там же необоснованным традиционный перевод у академика А. С. Орлова: «Лютый зверь (барс) вскочил ко мне на бёдра и коня со мною уронил», — и от которого тот впоследствии отказался по неизвестным причинам. Генетически же снежный барс оказался ближайшим родственником тигра (лат. Pantera tigris), описание которого имеет много общего со львом.

Рысь (лат. Linx) — это типичная кошка величиной с крупную собаку, и которую отчасти напоминает своим укороченным телом и длинноногостью, с коротким хвостом и кисточками на концах ушей. Хотя рысь и встречается в самых разных местах, включая горные леса, и заходит иногда в лесостепь и лесотундру, всё же предпочтение отдаёт глухим темнохвойным лесам и тайге, и отлично выживает за полярным кругом среди вечного снега и льда, ловя пушных зверей. Питается в основной своей массе зайцем-беляком, также охотится на тетеревиных птиц и мелких грызунов, и реже — небольших копытных вроде косули, кабарги, оленя пятнистого и северного, и изредка нападает на домашних кошек и собак, кроме того — на лис, енотовидных собак и других некрупных зверей. Убивает лисиц и куниц, даже если в этом нет большой необходимости, не давая им охотиться на своём участке. При всей осторожности хищника рысь не очень-то боится людей и живёт в созданных ими вторичных лесах, молодняках, на старых лесосеках и гарях, заходя в сёла и города, но на человека обычно не нападает, разве что при ранении становится опасной. Неизвестно ни одного зафиксированного случая нападения рыси на человека при том, что леопард весом в тридцать пять кило легко убивает людей, а взрослый самец рыси разделывается с тренированными овчарками вдвое тяжелее его самого. И по всем физическим показателям рысь должна бы нападать на человека, убивать его и скрадывать тушу, а не нападает. Гораздо того, о рыси известно как об одном из наиболее легко приручающихся животных: приручению поддаются также взрослые особи, угодившие в капкан. Иногда они привыкают к человеку настолько, что даже позволяют брать себя в руки. Рысь также широко изображается в геральдике — на флагах и гербах.

По этому описанию и по тому, которое дано в Истории русского языка (с. 49, по сноске №1 в тексте) с ссылкой на Dictionnaire Moscovite (1586 г., с. 80) графа де Бюффона невозможно поверить в то, что именно рысь и есть тот «страшный и опасный для человека хищник, который мог быть обозначаем этим непрямым наименованием» (с. 48), в особенности, что касается поверженного всадника на коне с мечом и луком. Трудно даже предположить единичный такой случай, не говоря уже о том, чтобы в многочисленных письменных источниках, в которых содержится упоминание лютого зверя или зверя лютого, видеть именно рысь, а не традиционного барса, леопарда, или льва, в период раннего Средневековья обитавшего на территории юга России до 45-й параллели северной широты, на пересечении Симферополя, Краснодара, Ставрополя и Армавира, либо Сербии и Хорватии, Боснии и Герцеговины. Следовательно Владимир Мономах встретил большого хищника, опасного человеку, где-то на этой широте, и это была явно не рысь, а скорее всего какой-то странствующий лев или блуждающий леопард. По этой причине вызывает возражение то категорическое суждение, что и для французов XV-XVI веков, как и для россиян того же или более раннего времени, «рысь представлялась опаснейшим и кровожаднейшим зверем», и что данный перевод табуированной лексики в Поучении Владимира Мономаха и в Слове о полку Игореве должен быть соответствующий: лютый зверь — рысь или дикий страшный зверь (там же, с. 49-50). В этом контексте действительно допускается обобщённое значение крупного хищника, как показывает доступный материал, и конкретное значение, отнюдь не рыси, но льва, чему Диалогах Платона есть подтверждение: самому лютому зверю — льву, и тому в глаза правду скажу.

Рассмотрев конфигурацию лексики в плане содержания и выяснив, что во всех случаях данного словоупотребления, кроме случая с крокодилом, она содержит значение леопарда, или что то же льва, имеет смысл продвинуться ещё дальше и рассмотреть эвфемистическую формулу уже в плане выражения, разобрав по отдельности формы прилагательного лютый и существительного зверь, но вне зависимости от того, какое место они занимают в синтаксической фигуре.

В научной классификации звери относятся к одноимённому подклассу в классе позвоночных животных, — млекопитающих, надкласса четвероногих, основной отличительной особенностью для которых является вскармливание детёнышей молоком, куда относится человек разумный (лат. Homo sapiens) и не относятся рептилии и птицы. Поэтому в отношении нильского крокодила словосочетание лютый зверь вообще не является эвфемизмом, скорее речевой оборот и фигура синтаксиса, ведь экзотический африканец для обыденного славянина-охотника по геополитическим причинам вряд ли был предметом бесконечных ловитв. И по этой причине в Опыте областного великорусского словаря АН (СПб., 1852 г., с. 69) даётся указание на позднее эвфемистическое употребление этого слова в различных диалектах: зверь — 1) волк (воронеж., пензен.); 2) медведь (иркут.); 3) лось, или сохатой (перм.). Карпатские горцы, например, называют медведя уже не зверем, но ещё более «безопасным» словом — он, хотя бы ранее и слово медведь являлось эвфемизмом, пусть и забытым позднее. В отношении к этим животным словосочетание лютый зверь кажется эвфемизмом, если бы не его самостоятельное, то есть отдельное от них, семантическое позиционирование в текстах. Тем не менее, попробуем разобраться в том, что это действительно так, подставляя вместо обобщающего существительного зверь название конкретной особи, при этом учитывая настоящее русского языка, в котором словосочетание в том виде, в каком оно известно из древнерусского, не употребительно, так как ни в конкретном, ни в общем значении не соответствует сегодня современным воззрениям. Лютый лось (олень), — невозможное условие, потому что данные звери травоядные, не представляющие страшной угрозы, ужасных последствий или пугающего исхода, хотя бы и впадали в гнев или животную ярость. Лютый медведь, — тоже не реалистичное условие, поскольку медведь, хотя и всеядный, имеет рацион, на 3/4 состоящий из растительного сырья: ягоды, жёлуди, орехи, корни, клубни и стебли трав. В неурожайные годы в северных областях медведь посещает посевы овса, а в южных — посевы кукурузы; или на Дальнем Востоке по осени кормится в кедровниках. И в рацион его питания также входят черви, насекомые (муравьи, бабочки), ящерицы, лягушки, грызуны (мыши или сурки, суслики или бурундуки) и рыба. Летом насекомые и их личинки составляют до 1/3 рациона медведя. Хотя хищнический образ жизни не является примерной стратегией медведей, они добывают и копытных: косуль, ланей, лосей, оленей, карибу, — чаще всего ранней весной по выходу медведя из спячки, когда пищи в виде растительного сырья ещё очень мало. Любит мёд, не брезгует падалью и отбирает добычу у других хищников — волков, пум и тигров. Встретить медведя смертельно опасно, но то же можно сказать о любом ином хищнике и не только о нём. Наибольшую опасность среди них представляют самки с детёнышами и шатуны, не впавшие в спячку. Этот зверь избегает человека, а поэтому случаев людоедства среди медведей не зафиксировано. И больше того, медведи охотно приходят кормиться к свалкам из пищевых отходов в окрестностях некоторых сибирских городов, а также их подкармливают туристы и автомобилисты, хотя это и запрещено законом, что характеризует его как образцово-показательного зверя, не лютого по своей природе, чего не скажешь о львах и леопардах, войдя в ров к которым, выйдти оттуда живым и невредимым практически нереально. Лютый волк, тоже не является абсолютным условием, учитывая, что волк — это типичный хищник, добывающий пищу активным поиском и преследованием жертвы. Основу рациона волков в отличие от медведей составляют копытные: в тундре — это северный олень; в лесу — лоси, олени, косули, кабаны; в степях да пустынях — антилопы; нападают и на домашних животных, в том числе собак. Ловят и более мелкую добычу: зайцев, сусликов, мышевидных грызунов, птиц. Их добычей порою становятся лисицы, енотовидные собаки, корсаки. Изредка голодные волки нападают на спящих в берлоге медведей. Не брезгуют трупами домашнего скота и тушами морских животных, выброшенных на берег. Едят в период бескормицы пресмыкающихся, земноводных (лягушек), даже больших насекомых (жуков, саранчу). Поедают волки и растительные корма, особенно в южных областях: разные ягоды, дикие и садовые фрукты, даже грибы. В степи они часто совершают набеги на бахчи арбузов и дынь, удовлетворяя не столько голод, сколько жажду. У волков хорошо развита высшая нервная деятельность, и им присущ высокий уровень развития интеллекта, что выражается в умении ориентироваться в обстановке и уходить от опасности, также в способах охоты. Высоко развита способность применения сообщающихся действий в стае. И по этой причине мнения об опасности волка для человека весьма противоречивы. Есть множество фактов нападения волков на людей при высокой плотности их заселения, также в местах, бедных естественной добычей, но не во всех, только в определённых регионах, что создаёт условия для заболеваний бешенством. В то же время некоторые канадские и американские исследователи высказывают мнение, что североамериканские волки безопасны для человека, но канадский писатель вообще утверждает, что волки не нападают на исследователя даже и в случае его проникновения в логово. Как бы то не было, хищник всегда остаётся хищником, и поэтому сообщения об отдельных случаях нападения на человека есть и в отношении волков Северной Америки. Несмотря на это, использование словосочетания лютый зверь в качестве эвфемизма волка до сих пор никем не было засвидетельствовано, что казалось вполне естественным для него. Табу с этим значением в своё время предложил один лишь И. И. Срезневский в своих Материалах для словаря древнерусского языка по письменным памятникам (т. II, с. 96-97), в которых сочетание лютый зверь переводит как «волк», приводя в качестве иллюстраций оба текста, — один из Поучения Владимира Мономаха, другой Слова о полку Игореве. Притом, что такое понимание могло сложиться у него только при чтении Слова, в котором допускаются парафразы, и не могло возникнуть при чтении Поучения, где оно совсем неочевидно (Б. А. Ларин). Вот и кажется, что это его значение лютого зверя всё время витает где-то в воздухе и перебивает запах какого-то другого зверя, как можно догадаться, леопарда и льва. Лютая змея, такое же необычное условие, так как размеры большинства особей не превышают одного метра и безопасны для человека. Несмотря на то, что яд у некоторых видов достаточно силён, чтобы убить человека, змеи тем не менее не представляют реальной угрозы жизни и здоровью людей, потому что имеют особенность заглатывать добычу целиком. В этом отношении опасность может представлять анаконда, вес которой в особых случаях достигает 100 кг, и которая способна проглатывать добычу своего размера. Но эта опасность, судя по всему, сильно преувеличена, поскольку единичные её нападения на людей происходят по ошибке. Единственный достоверный случай — гибель 13-летнего индейского мальчика, проглоченного анакондой, — следует считать за редким исключением. Определённую опасность может представлять другая большая и агрессивная змея, — сетчатый питон. Известно несколько случаев нападения их на людей и поедания свиней массой более 60 кг. К тому же ареал обитания всех этих гигантских рептилий исключает их из списка предполагаемого животного, о котором и так уже достаточно много сказано. Однако словосочетание лютый змей может иметь место в исторической литературе в виде указания на того же крокодила, как «змия с ногами», и в русских народных сказках как на людоеда.

К прилагательному лютый в Словаре В. И. Даля даётся следующее толкование в виде синонимов, приложимых к большим диким хищным животным, как то, свирепый, зверский, кровожадный, неукротимый, жестокий; злой и чрезмерно злобный; не в меру тяжкий. Действительное лютовать объясняется также, как свирепствовать, неистовствовать, быть в исступлении; зверствовать; лютоярый объясняется от обратного, — отчаянно храбрый. Объяснения зверя как лютого все до единого должны быть отнесены к сверххищникам, в биографии которых фиксируются случаи многократных или систематически повторяющихся форм крайне агрессивного поведения, направленного исключительно на человека, с официально признанными фактами людоедства. Под эту категорию подпадают только дикие хищные животные и только хищники больших размеров, так как животные с незначительными объёмами мускулатуры и шириной костей, хотя и способные разделаться с человеческой особью, как правило, избегают людей и осторожны в таких случаях, ведя преимущественно скрытный образ жизни. В первом смысле это в основном четыре животные из рода пантер в подсемействе больших кошек: лев, леопард, тигр и ягуар. Во втором смысле — снежный барс, которого учёные долгое время считали опасным и чрезмерно жестоким зверем, наравне с леопардом, так как похож на него и относится к тому же роду, и рысь, относящаяся к подсемейству малых кошек, присовокупляя сюда волка, змею и медведя. В свою очередь прилагательное лютый оказывается производным на базе корневого слога {лют}.

Таким образом, значением по корневому слогу прилагательного лютый станет “львиный”, а существительное зверь будет эвфемизмом барса с концептуальной аналогией львиный барс, — не лев, как таковой, но тот, кто на него очень похож своими повадками и норовом, а именно «леопард», как обозначающее «барса», однако не «снежного», но «львиного», то есть имеющего норов льва, не ирбиса, естественно возникшего в научную эпоху, когда вводилось разграничение двух видов по понятиям. И не исключено, что в донаучную эпоху львами, только без гривы, называли также леопардов, и «лев» могло быть общим наименованием кошачьих рода пантеры, в особенности их наиболее распространённых и часто встречавшихся видов, leo и pardus. Стало быть в древнерусских источниках под лютым зверем понимается не столько лев, сколько леопард, о чём сообщается в Азбуковнике: леопард есть зверь лют, тако именуем.

В семологическом ряду слов лютый, месяц февраль как самый мерзкий в году; лютик (лат. Ranunculus), травянистое растение, и водные и наземные подвиды которого с едким, иногда ядовитым соком; тоже род аконита символично носит название лютиков: борец (лат. Aconitum) в простонародной речи именуется как царь-зелье (В. И. Даль), которому созвучен царь зверей, и голубой лютик (лат. Aconitum napellus) в просторечье — волкобой (В. И. Даль), согласующееся с тем, что такие крупные хищники как лев и тигр одним ударом лапы способны убить таких более мелких хищников как собаку или волка. Лютич (обл.), неистовый человек, злодей, изверг по злобе (сущ. лютик, то же; ср. обл. лютена; лютыш и лютуша с тем же значением), и лютоед, злой, ехидный человек; въедливый, желчный, — алчный как леопард или ягуар. Лютичи, славянский экзоэтноним полабского племенного союза вильцев, или велетов, упоминаемых в немецких письменных источниках как венды, по созвучию слов иногда отождествляемых не с прилагательным великие (белорус. вяликия), как объединённые северные племена, а с существительным волк (поль. wilk), так как лютичи за собой везде оставляли следы вандализма (< нем. vandal, венед). Лютичи беспокоили своих северных соседей ободритов, союзников франков в 789 году, князьями которых тогда были Вышан и Дражко (Драговит), — те, кто со всей прямотой очевидцев только и могли называть вильцев славянским экзоэтнонимом «лютичи», хотя бы сами они наименовались, по выражению франкского анналиста Эйнхарда, «велетабами». Иначе же основа отражается в названиях животных в романских языках: латинское lutra, французское loutre и португальское lontra обозначают выдру, чьи повадки характеризуют как игриво-агрессивные по отношению друг к другу, и доходят до того, что также как у львов более слабые самцы покидают свою территорию пока не будут убиты более сильными, в то время как самки их или избегают или занимают оборонительные позиции, вплоть до того, что мать ведёт себя агрессивнее по отношению к самцу, защищая своих детёнышей, или даже оставляет территорию отца. В разных языках ludra — пренебрежительное отношение к женщинам с подобным поведением, — стерва, сука, блядь, одним словом «выдра». Люди — такие же звери, социальное поведение которых лишь отчасти напоминает повадки выдр, львов, диких собак (лат. latrans «лающий», лат. Canis latrans, койот). Лютая казнь, крайне жестокая, живодёрская, то есть людоедская. Мартин Лютер Кинг, где Luter* означает скорее льва, чем койота или выдру. Лотарь как имя исторического лица. Лодырь, лентяй, такой же как и самец львицы.

Способом объективных рассуждений и на доступном материале получились все те же самые выводы, о которых недвусмысленно сообщается в многочисленных письменных документах, на которые в свою очередь можно и нужно ссылаться, если из других источников не следует, о каком именно лютом звере идёт речь. Также из приведённых примеров не следует, что от перестановки лексических слагаемых позиционное значение лексики принципиально изменится, так как постпозитивное словосочетание зверь лютый является избирательным с точки зрения авторского стиля, который не претендует на какие-либо семантические новации. И обращает внимание то, что в некоторых источниках препозитивная конфигурация лютый зверь употребляется наряду с конкретными названиями других диких животных, являясь эвфемизмом охотников. Табу свидетельствует о том, что на определённого зверя, весьма распространённого в доисторическое время и хорошо известного в историческом ареале обитания, целенаправленно велась охота вплоть до начала XX века, потому как он являлся одним из самых больших и сильных хищников, опасных для жизни и вредных для здоровья. И что под эту категорию подходят исключительно такие людоеды, как пантера и различные крокодилы вместе с гребнистым, в историческое время обитавшим также на всём восточном побережье Африки, и не подходят такие более мелкие хищники как рысь и волк, в том числе снежный барс, медведь и змея, ведущие достаточно скрытный образ жизни и проявляющие повышенную осторожность по отношению к человеку. Но заслуживает внимания только один род пантеры, и только леопард и лев, исключив при этом тигра и ягуара, охота на которых не была столь полномасштабной и целенаправленной как на львов по причине их ареала, ограниченного на просторах Восточной Азии и Южной Америки. Ровно по этим же самым причинам исключается нильский крокодил, места обитания которого ограничены просторами Центральной Африки, или более крупный по размерам гребнистый крокодил. В свою очередь биография всего рода пантеры позволяет однозначно полагать, что более свирепых и кровожадных хищников, чем леопарды и львы, не найдти на всём белом свете. А прилагательное лютый как раз и характеризует эту сторону жизни всех пантер за исключением ирбиса, но в первую очередь льва, самца львицы, из-за его подавляющих размеров. На основании уже этого, в конечном итоге определяющего неуживчивый характер льва, прилагательного восстанавливается существительное љѹтъ*, — имеющее лексическое и семантическое тождество с литовским liūtas, лев! Следовательно, в парадигме семологического множества непроизводная основа слова восходит к открытому типу корнеслога с постоянным фоновым напряжением согласного |л|, переменным гласным и отличной закрывающей фонемой /т/, соответствуя по грамматической модели словообразования форме латинского leō, польского lew, греческого λεων, баскского lehoi bat и тому подобное с той же этимологией, которая приводится к слову лев, и при условии, что например баскское lehoi bat не привязано к другой парадигме с оригинальным значением по признаку.

Итак, чем же всё-таки можно объяснить столь странный выбор исследователя в пользу того, что достаточно популярный в древнерусской литературе эвфемизм и исключительно понятный для современников, необоснованно вдруг получает значение гипотетической рыси? Несмотря на то, что в ранних по отношению к этой его последней версии, потому гораздо более достоверных источниках, как есть, однозначно упоминаются крокодил, леопард и лев. Почему так случилось, что ведущие специалисты в области лингвистики проигнорировали вопиющий сей факт и в последствии даже официально отказались от него, а стало быть, и от тех рассуждений, которые не являются чем-то оригинальным в своём роде, и которые были излишне представлены вышесказанным здесь? Ответ находится на поверхности, под самым носом, и поэтому не так сильно бросается в глаза. В истории принято думать, что славяне могли быть близко знакомы с пантерами только заочно из религиозных книг и библейской литературы, и что Владимир Мономах никуда дальше окрестностей города Киева XII века ездить на охоту не мог, и что князь Всеслав не способен был оборачиваться львом только лишь по этой тривиальной причине, зато ему приписывают облик волка, которому, как выясняется из более поздних источников, не соответствует образ лютого зверя. Чтобы устранить все противоречия в подлинно исторической литературе, была введена третья дополнительная сущность, из источников никак не выводимая, в виде надуманной рыси с важными выводами, вынесенными в сноски! Однако аргумент ареала исключает предположения о том, что праславянские племена не были знакомы с Panthera leo и Panthera pardus в доисторические времена и в раннее Средневековье.